Il n'y a pas une annotation en français. Présenté est une annotation en Allemand.

Das Kastell Seckmauern (ORL 46b) war ein Numeruskastell an der älteren Odenwaldlinie des Neckar-Odenwald-Limes.

Lage

Das heutige Bodendenkmal ist nach Seckmauern benannt, einem Ortsteil der Gemeinde Lützelbach im hessischen Odenwaldkreis. Zwar liegt das Kastell sehr nahe dieser Ortschaft, nicht aber in deren Gemarkung sondern etwa 200 bis 300 Meter jenseits der bayerischem Landesgrenze auf dem Gebiet der Stadt Wörth am Main im Landkreis Miltenberg.

Das Kastell befindet sich gut einen Kilometer nördlich des Ortszentrums von Seckmauern auf einem bewaldeten Höhenzug östlich des oberen Endes des „Pitschengrabens“, eines schluchtartig eingetieften Waldtals, das eine direkte Verbindung zum Main herstellt. Kastell Seckmauern ist der nördlichste gesicherte Punkt der älteren Limeslinie im Odenwald 1.

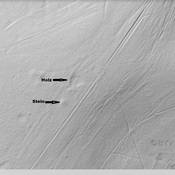

Heutzutage ist das Kastell nur noch für das geübte Auge als schwaches Plateau im Gelände wahrnehmbar. Die im engeren Umkreis anzutreffenden antiken Bauschutthaufen und herum liegenden einzelnen Steine gehören hingegen zu drei nachkastellzeitlichen Gebäuden einer Villa Rustica westlich des Militärlagers. 2

Forschungsgeschichte

Das Kastell Seckmauern wurde 1901 von Eduard Anthes, dem Streckenkommissar der Reichs-Limes-Kommission entdeckt, als er den nördlichen Abschluss des Odenwaldlimes bzw. dessen Anschluss an die Mainlinie des Obergermanisch-Rätischen Limes suchte. Zwar waren bereits in den 1870er und 1880er Jahren erste Nachforschungen in dem „Feuchte Mauer“ genannten Gelände, in dem man eine Wüstung vermutet hatte, vorgenommen worden, jedoch waren diese recht glücklos und zudem ungenügend dokumentiert geblieben. Die archäologischen Ausgrabungen der Kommission schließlich förderten ein Holz-Erde-Kastell mit Fachwerkbauten im Innenraum zu Tage, die aber nur ansatzweise freigelegt, identifiziert und dokumentiert werden konnten.3

Befunde

Das Militärlager hatte die Form eines leicht verschobenen Rechtecks. Die Seitenlängen betrugen 73,75 m an der Prätorialfront, 70 m an der Rückfront und jeweils 84,80 m an den Flanken. Damit bedeckte es eine Fläche von etwa 6000 m². Die Fortifikation war ein reines Erdwerk, zu dessen Befestigung nur Erde, Rasensoden und Holz verwendet wurden. Als Annäherungshindernis diente ein Spitzgraben, dessen durchschnittliche Breite 7,20 m betrug und dessen Tiefe zwischen 2,00 m und 2,67 m schwankte. Vor der Porta Praetoria (Haupttor) war der Graben auf einer Länge von neun Meter, vor der Porta Decumana (rückwärtiges Tor) auf einer Länge von vier Metern unterbrochen. Auf der Innenseite des Grabens folgte, nach einer etwa einen Meter breiten Berme die hölzerne Palisade. Hinter dieser schließlich befand sich ein fünf bis sechs Meter breiter Erdwall. An den abgerundeten Ecken der Umwehrung konnten keine Türme festgestellt werden. Das Kastell besaß insgesamt vier Tore und war mit seiner Prätorialfront nach Süden, zum Limes hin ausgerichtet, der das Lager in etwa 250 m Entfernung passierte. An den Toren werden flankierende Wachtürme oder aber Torbauten vermutet. Im rückwärtigen Teil des Lagers konnten noch einige wenige Spuren von Contubernien festgestellt werden, deren genauere Untersuchung und Dokumentation aufgrund des Zeitdrucks, unter dem die Grabung der Kommission stattfand, jedoch unterbleiben musste. 4

Ein in der Mitte des Kastells entdecktes, 12,6 m langes Fachwerkgebäude gehörte nicht zum Lager, sondern zu einer erst in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts auf dem Gelände errichteten und bis ins 3. Jahrhundert bewohnten Villa Rustica. Dasselbe gilt für die Steinbauten jeweils etwa 100 Meter westlich und nordöstlich des Kastells. Bei letzterem handelt es sich um das aus fünf Räumen bestehende, im Blocktypus errichtete und von nur einem Praefurnium aus beheizte Badegebäude der Villa. 6

Geschichte

Das Kastell wurde in trajanischer Zeit7 errichtet und bot einem Numerus, einer Auxiliartruppen-Einheit von etwa 160 Mann, Platz. Über den Truppenteil ist nichts bekannt. Bereits zu hadrianischer Zeit (117 bis 138) muss das Lager schon wieder verlassen gewesen sein, da die in dieser Epoche erbaute Limespalisade mitten durch das Lager führt. Möglicherweise wurde das Kastell Seckmauern durch das Kastell Wörth ersetzt. 8

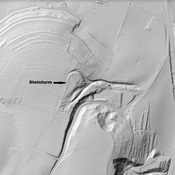

Vom Kastell selbst ist im Gelände so gut wie nichts mehr zu sehen, die Baureste der nachkastellzeitlichen Villa Rustica hingegen heben sich noch als Erdhügel von der Umgebung ab. 9 Nach dem Bericht von Ernst Fabricius wurden in den Terassenresten der Villa Rustica „Feuchte Mauer“ ein Aureus Vespasians gefunden.

Limesverlauf bis zum folgenden Kastell (Kastell Lützelbach, ORL 46)

Wenige hundert Meter südwestlich des Kastells Seckmauern kreuzt der Limesverlauf die heutige Grenze zwischen Bayern und Hessen. Nur kurz dahinter befindet sich der erste archäologisch nachgewiesene Wachtturm des Odenwaldlimes (Wp 10/5), von dem jedoch heute nichts mehr zu sehen ist. Von dort aus zieht der Limes in sanftem Bogen in südwestliche Richtung durch hauptsächlich agrarisch genutztes Gelände zum Kastell Lützelbach emport. Insgesamt beträgt der Höhenunterschied zwischen den Kastellen Seckmauern und Lützelbach rund 50 Meter. Auf der gesamten Strecke befinden sich drei nachgewiesene Wachtürme (Wp 10/5 bis Wp 10/7).

Literatur

-

Eduard Anthes und J. Jacobs in: Der obergermanisch-raetische Limes des Roemerreiches (Hrsg. Ernst Fabricius, Felix Hettner, Oscar von Sarwey): Abteilung B, Band 5, Kastell Nr. 46b (1903).

-

Dietwulf Baatz: Die angeblichen Principia der Kastelle Neckarburken-Ost und Seckmauern. In Ders.: Kastell Hesselbach und andere Forschungen am Odenwaldlimes. Gebr. Mann, Berlin 1973, ISBN 3-7861-1059-X (Limesforschung Band 12), S. 124ff.

-

Dietwulf Baatz: Seckmauern. In: Die Römer in Hessen. Lizenzausgabe, Nikol, Hamburg 2002, ISBN 3-933203-58-9, S. 476f.

-

Dietwulf Baatz: Der Römische Limes. Archäologische Ausflüge zwischen Rhein und Donau. 4. Auflage, Gebr. Mann, Berlin 2000, ISBN 3-7861-2347-0, S. 182.

-

Ernst Fabricius, Felix Hettner, Oscar von Sarwey (Hrsg.): Der obergermanisch-raetische Limes des Roemerreiches, Abteilung A, Band 5: Strecke 10 (Der Odenwaldlimes von Wörth am Main bis Wimpfen am Neckar), 1926, 1935.

-

Margot Klee: Der römische Limes in Hessen. Geschichte und Schauplätze des UNESCO-Welterbes. Pustet, Regensburg 2009, ISBN 978-3-7917-2232-0, S. 183f.

-

Egon Schallmayer: Der Odenwaldlimes. Entlang der römischen Grenze zwischen Main und Neckar. Theiss, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8062-2309-5, S. 76–79.

.

Références

- ↑Der tatsächliche Beginn des Odenwaldlimes am Main wird noch immer diskutiert. Galt lange Zeit das Kastell Wörth als Ausgangspunkt dieses Limesabschnittes, so wird in der jüngeren Literatur alternativ das Kastell Obernburg als möglicher Anfang diskutiert.

- ↑Egon Schallmayer: Der Odenwaldlimes. Entlang der römischen Grenze zwischen Main und Neckar. Theiss, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8062-2309-5, S. 76f.

- ↑Eduard Anthes und J. Jacobs in Ernst Fabricius, Felix Hettner, Oscar von Sarwey (Hrsg.): Der obergermanisch-raetische Limes des Römerreiches. Abteilung B, Band 5, Kastell Nr. 46b (1903)

- ↑Eduard Anthes und J. Jacobs in Ernst Fabricius, Felix Hettner, Oscar von Sarwey (Hrsg.): Der obergermanisch-raetische Limes des Römerreiches. Abteilung B, Band 5, Kastell Nr. 46b (1903)] [Margot Klee: Der römische Limes in Hessen. Pustet, Regensburg 2009, ISBN 978-3-7917-2232-0, S. 183.

- ↑Margot Klee: Der römische Limes in Hessen. Pustet, Regensburg 2009, ISBN 978-3-7917-2232-0, S. 183.

- ↑Margot Klee: Der römische Limes in Hessen. Pustet, Regensburg 2009, ISBN 978-3-7917-2232-0, S. 183.

- ↑Die konventionelle Anfangsdatierung auf das Jahr 100 (+/-5) stützt sich auf die Ergebnisse der Ausgrabungen, die Dietwulf Baatz in den Jahren 1964 bis 1966 im Kastell Hesselbach vornahm. Sie basiert im Wesentlichen auf der Auswertung der dabei gefundenen Sigillaten (vgl. den entsprechenden Abschnitt im Hesselbach-Artikel und Dietwulf Baatz: Kastell Hesselbach und andere Forschungen am Odenwaldlimes. Gebr. Mann, Berlin 1973, ISBN 3-7861-1059-X, (Limesforschungen, Band 12), S. 85–96). In der jüngeren Literatur wird einer Anfangsdatierung des Kastells Hesselbach wie des gesamten Odenwaldlimes auf den Zeitraum 107/110 resp. 110/115 der Vorzug gegeben. Dieser Datierungsansatz stützt sich nicht auf neue Ausgrabungsbefunde, sondern auf eine statistische Neubewertung der Münzfunde aus allen Kastellen des Obergermanisch-raetischen Limes, die der Archäologe Klaus Kortüm 1998 erstmals vorgelegt hat und auf die sich inzwischen einige Autoren der jüngeren Literatur stützen. (vgl. Klaus Kortüm: Zur Datierung der römischen Militäranlagen im obergermanisch-raetischen Limesgebiet. In: Saalburg-Jahrbuch 49, 1998. Zabern, Mainz 1998, S. 5−65, Egon Schallmayer: Der Limes. Geschichte einer Grenze. Beck, München 2006, ISBN 3-406-48018-7, S. 49–52 sowie S. 54f. und Ders.: Der Odenwaldlimes. Entlang der römischen Grenze zwischen Main und Neckar. Theiss, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8062-2309-5, S. 24f. und 35)

- ↑Egon Schallmayer: Der Odenwaldlimes. Entlang der römischen Grenze zwischen Main und Neckar. Theiss, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8062-2309-5, S. 67.

- ↑Egon Schallmayer: Der Odenwaldlimes. Entlang der römischen Grenze zwischen Main und Neckar. Theiss, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8062-2309-5, S. 76f.

Das Kastell Seckmauern (ORL 46b) war ein Numeruskastell an der älteren Odenwaldlinie des Neckar-Odenwald-Limes.

Lage

Das heutige Bodendenkmal ist nach Seckmauern benannt, einem Ortsteil der Gemeinde Lützelbach im hessischen Odenwaldkreis. Zwar liegt das Kastell sehr nahe dieser Ortschaft, nicht aber in deren Gemarkung sondern etwa 200 bis 300 Meter jenseits der bayerischem Landesgrenze auf dem Gebiet der Stadt Wörth am Main im Landkreis Miltenberg.

Das Kastell befindet sich gut einen Kilometer nördlich des Ortszentrums von Seckmauern auf einem bewaldeten Höhenzug östlich des oberen Endes des „Pitschengrabens“, eines schluchtartig eingetieften Waldtals, das eine direkte Verbindung zum Main herstellt. Kastell Seckmauern ist der nördlichste gesicherte Punkt der älteren Limeslinie im Odenwald 1.

Heutzutage ist das Kastell nur noch für das geübte Auge als schwaches Plateau im Gelände wahrnehmbar. Die im engeren Umkreis anzutreffenden antiken Bauschutthaufen und herum liegenden einzelnen Steine gehören hingegen zu drei nachkastellzeitlichen Gebäuden einer Villa Rustica westlich des Militärlagers. 2

Forschungsgeschichte

Das Kastell Seckmauern wurde 1901 von Eduard Anthes, dem Streckenkommissar der Reichs-Limes-Kommission entdeckt, als er den nördlichen Abschluss des Odenwaldlimes bzw. dessen Anschluss an die Mainlinie des Obergermanisch-Rätischen Limes suchte. Zwar waren bereits in den 1870er und 1880er Jahren erste Nachforschungen in dem „Feuchte Mauer“ genannten Gelände, in dem man eine Wüstung vermutet hatte, vorgenommen worden, jedoch waren diese recht glücklos und zudem ungenügend dokumentiert geblieben. Die archäologischen Ausgrabungen der Kommission schließlich förderten ein Holz-Erde-Kastell mit Fachwerkbauten im Innenraum zu Tage, die aber nur ansatzweise freigelegt, identifiziert und dokumentiert werden konnten.3

Befunde

Das Militärlager hatte die Form eines leicht verschobenen Rechtecks. Die Seitenlängen betrugen 73,75 m an der Prätorialfront, 70 m an der Rückfront und jeweils 84,80 m an den Flanken. Damit bedeckte es eine Fläche von etwa 6000 m². Die Fortifikation war ein reines Erdwerk, zu dessen Befestigung nur Erde, Rasensoden und Holz verwendet wurden. Als Annäherungshindernis diente ein Spitzgraben, dessen durchschnittliche Breite 7,20 m betrug und dessen Tiefe zwischen 2,00 m und 2,67 m schwankte. Vor der Porta Praetoria (Haupttor) war der Graben auf einer Länge von neun Meter, vor der Porta Decumana (rückwärtiges Tor) auf einer Länge von vier Metern unterbrochen. Auf der Innenseite des Grabens folgte, nach einer etwa einen Meter breiten Berme die hölzerne Palisade. Hinter dieser schließlich befand sich ein fünf bis sechs Meter breiter Erdwall. An den abgerundeten Ecken der Umwehrung konnten keine Türme festgestellt werden. Das Kastell besaß insgesamt vier Tore und war mit seiner Prätorialfront nach Süden, zum Limes hin ausgerichtet, der das Lager in etwa 250 m Entfernung passierte. An den Toren werden flankierende Wachtürme oder aber Torbauten vermutet. Im rückwärtigen Teil des Lagers konnten noch einige wenige Spuren von Contubernien festgestellt werden, deren genauere Untersuchung und Dokumentation aufgrund des Zeitdrucks, unter dem die Grabung der Kommission stattfand, jedoch unterbleiben musste. 4

Ein in der Mitte des Kastells entdecktes, 12,6 m langes Fachwerkgebäude gehörte nicht zum Lager, sondern zu einer erst in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts auf dem Gelände errichteten und bis ins 3. Jahrhundert bewohnten Villa Rustica. Dasselbe gilt für die Steinbauten jeweils etwa 100 Meter westlich und nordöstlich des Kastells. Bei letzterem handelt es sich um das aus fünf Räumen bestehende, im Blocktypus errichtete und von nur einem Praefurnium aus beheizte Badegebäude der Villa. 6

Geschichte

Das Kastell wurde in trajanischer Zeit7 errichtet und bot einem Numerus, einer Auxiliartruppen-Einheit von etwa 160 Mann, Platz. Über den Truppenteil ist nichts bekannt. Bereits zu hadrianischer Zeit (117 bis 138) muss das Lager schon wieder verlassen gewesen sein, da die in dieser Epoche erbaute Limespalisade mitten durch das Lager führt. Möglicherweise wurde das Kastell Seckmauern durch das Kastell Wörth ersetzt. 8

Vom Kastell selbst ist im Gelände so gut wie nichts mehr zu sehen, die Baureste der nachkastellzeitlichen Villa Rustica hingegen heben sich noch als Erdhügel von der Umgebung ab. 9 Nach dem Bericht von Ernst Fabricius wurden in den Terassenresten der Villa Rustica „Feuchte Mauer“ ein Aureus Vespasians gefunden.

Limesverlauf bis zum folgenden Kastell (Kastell Lützelbach, ORL 46)

Wenige hundert Meter südwestlich des Kastells Seckmauern kreuzt der Limesverlauf die heutige Grenze zwischen Bayern und Hessen. Nur kurz dahinter befindet sich der erste archäologisch nachgewiesene Wachtturm des Odenwaldlimes (Wp 10/5), von dem jedoch heute nichts mehr zu sehen ist. Von dort aus zieht der Limes in sanftem Bogen in südwestliche Richtung durch hauptsächlich agrarisch genutztes Gelände zum Kastell Lützelbach emport. Insgesamt beträgt der Höhenunterschied zwischen den Kastellen Seckmauern und Lützelbach rund 50 Meter. Auf der gesamten Strecke befinden sich drei nachgewiesene Wachtürme (Wp 10/5 bis Wp 10/7).

Literatur

-

Eduard Anthes und J. Jacobs in: Der obergermanisch-raetische Limes des Roemerreiches (Hrsg. Ernst Fabricius, Felix Hettner, Oscar von Sarwey): Abteilung B, Band 5, Kastell Nr. 46b (1903).

-

Dietwulf Baatz: Die angeblichen Principia der Kastelle Neckarburken-Ost und Seckmauern. In Ders.: Kastell Hesselbach und andere Forschungen am Odenwaldlimes. Gebr. Mann, Berlin 1973, ISBN 3-7861-1059-X (Limesforschung Band 12), S. 124ff.

-

Dietwulf Baatz: Seckmauern. In: Die Römer in Hessen. Lizenzausgabe, Nikol, Hamburg 2002, ISBN 3-933203-58-9, S. 476f.

-

Dietwulf Baatz: Der Römische Limes. Archäologische Ausflüge zwischen Rhein und Donau. 4. Auflage, Gebr. Mann, Berlin 2000, ISBN 3-7861-2347-0, S. 182.

-

Ernst Fabricius, Felix Hettner, Oscar von Sarwey (Hrsg.): Der obergermanisch-raetische Limes des Roemerreiches, Abteilung A, Band 5: Strecke 10 (Der Odenwaldlimes von Wörth am Main bis Wimpfen am Neckar), 1926, 1935.

-

Margot Klee: Der römische Limes in Hessen. Geschichte und Schauplätze des UNESCO-Welterbes. Pustet, Regensburg 2009, ISBN 978-3-7917-2232-0, S. 183f.

-

Egon Schallmayer: Der Odenwaldlimes. Entlang der römischen Grenze zwischen Main und Neckar. Theiss, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8062-2309-5, S. 76–79.

.

Références

- ↑Der tatsächliche Beginn des Odenwaldlimes am Main wird noch immer diskutiert. Galt lange Zeit das Kastell Wörth als Ausgangspunkt dieses Limesabschnittes, so wird in der jüngeren Literatur alternativ das Kastell Obernburg als möglicher Anfang diskutiert.

- ↑Egon Schallmayer: Der Odenwaldlimes. Entlang der römischen Grenze zwischen Main und Neckar. Theiss, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8062-2309-5, S. 76f.

- ↑Eduard Anthes und J. Jacobs in Ernst Fabricius, Felix Hettner, Oscar von Sarwey (Hrsg.): Der obergermanisch-raetische Limes des Römerreiches. Abteilung B, Band 5, Kastell Nr. 46b (1903)

- ↑Eduard Anthes und J. Jacobs in Ernst Fabricius, Felix Hettner, Oscar von Sarwey (Hrsg.): Der obergermanisch-raetische Limes des Römerreiches. Abteilung B, Band 5, Kastell Nr. 46b (1903)] [Margot Klee: Der römische Limes in Hessen. Pustet, Regensburg 2009, ISBN 978-3-7917-2232-0, S. 183.

- ↑Margot Klee: Der römische Limes in Hessen. Pustet, Regensburg 2009, ISBN 978-3-7917-2232-0, S. 183.

- ↑Margot Klee: Der römische Limes in Hessen. Pustet, Regensburg 2009, ISBN 978-3-7917-2232-0, S. 183.

- ↑Die konventionelle Anfangsdatierung auf das Jahr 100 (+/-5) stützt sich auf die Ergebnisse der Ausgrabungen, die Dietwulf Baatz in den Jahren 1964 bis 1966 im Kastell Hesselbach vornahm. Sie basiert im Wesentlichen auf der Auswertung der dabei gefundenen Sigillaten (vgl. den entsprechenden Abschnitt im Hesselbach-Artikel und Dietwulf Baatz: Kastell Hesselbach und andere Forschungen am Odenwaldlimes. Gebr. Mann, Berlin 1973, ISBN 3-7861-1059-X, (Limesforschungen, Band 12), S. 85–96). In der jüngeren Literatur wird einer Anfangsdatierung des Kastells Hesselbach wie des gesamten Odenwaldlimes auf den Zeitraum 107/110 resp. 110/115 der Vorzug gegeben. Dieser Datierungsansatz stützt sich nicht auf neue Ausgrabungsbefunde, sondern auf eine statistische Neubewertung der Münzfunde aus allen Kastellen des Obergermanisch-raetischen Limes, die der Archäologe Klaus Kortüm 1998 erstmals vorgelegt hat und auf die sich inzwischen einige Autoren der jüngeren Literatur stützen. (vgl. Klaus Kortüm: Zur Datierung der römischen Militäranlagen im obergermanisch-raetischen Limesgebiet. In: Saalburg-Jahrbuch 49, 1998. Zabern, Mainz 1998, S. 5−65, Egon Schallmayer: Der Limes. Geschichte einer Grenze. Beck, München 2006, ISBN 3-406-48018-7, S. 49–52 sowie S. 54f. und Ders.: Der Odenwaldlimes. Entlang der römischen Grenze zwischen Main und Neckar. Theiss, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8062-2309-5, S. 24f. und 35)

- ↑Egon Schallmayer: Der Odenwaldlimes. Entlang der römischen Grenze zwischen Main und Neckar. Theiss, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8062-2309-5, S. 67.

- ↑Egon Schallmayer: Der Odenwaldlimes. Entlang der römischen Grenze zwischen Main und Neckar. Theiss, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-8062-2309-5, S. 76f.